哲学とは?

「答えが出ないとわかってて、なぜ人は哲学するのか?」

そう思ってるなら――それ、めちゃくちゃもったいない。

ネットではよくこう言われます。

「絶対的な答えなんてない。哲学なんてムダ。」

……でも、それって本当に“ムダ”なんでしょうか?

このページでは、哲学が「面倒な知識」ではなく、

“考える力”をくれる超実用的な武器だ

ということを紹介します。

読み終わる頃には、あなたもこう思ってるかもしれません。

「やべーじゃん。哲学徒に、私はなる。」

この記事でわかること

1.哲学ってなに?

みんなが納得できる答えを

目指して考え続けること

ここでいう「みんなが納得する」とは、

立場や意見の違いを越えて、

「それなら確かにそうかもね」

と思えるラインを探すこと。

もちろん、そんな答えが簡単に見つかるなら苦労はしません。

だから哲学は、

「人によって違うよね〜」で終わらせない。

むしろそこからが本番なんです。

たとえば、こんな問い。

- AIに“心”はあるのか?

- SNSの誹謗中傷はどこまでが“自由”なのか

- 良い社会とは何か

こういうテーマって、

意見が真っ二つに分かれることが多いですよね。

「まあ価値観の違いだし…人それぞれだよね。」

でスルーもできる。

でも哲学は、そこで止まらない。

「ここまでは誰でも納得できる」

という共通ラインを、

丁寧に拾い集めていきます。

たとえば、良い社会とは何かについて

- 最低限の人権は守られるべきだよね。

- 暴力は絶対だめだよね。

など、分断の中にも見つかる“共通点”に注目して、

みんなが納得するギリギリのラインを見つけていく。

それが哲学のアプローチです。

しかし、哲学が求める答えは

“永遠に変わらない正解”じゃない。

哲学が出す“答え”は、

時代とともに変わる可能性があるということ。

たとえば、昔は

「女は家庭にいるべき」

なんて考えが“常識”とされていたこともありました。

でも今、それをそのままX(旧Twitter)で言ったら、

間違いなく炎上しますよね。

つまり哲学は、

「今の私たちにとって納得できる考え方とは何か?」

を問い続ける営みなのです。

この章のまとめ

- 哲学とは、「人それぞれ」で終わらせない考え方

- 「誰もが納得できるライン」を探すのが哲学

- ただし、“絶対的な正解”を出すわけではない

2.哲学を学ぶメリットって?

もちろん、「これさえやればOK!」

みたいな即効性のある解決策はくれません。

でも、自分の中にあるモヤモヤを、

ちゃんと言葉にして向き合う力をくれる。

それが、哲学の大きな価値です。

哲学を学ぶとは、

「自分の考えを深めるスキル」

を磨くということ。

たとえばこんなとき。

- 「自分にとっての幸せって何だろう?」

- 「SNSで他人と比べてばかり。なんでこんなにしんどいんだろう?」

- 「正しいことをしてるはずなのに、なぜか納得できない」

こうした“名前のない不安”に向き合うとき、

哲学はヒントになります。

なぜなら哲学は、

「問いを掘る力」と「考えを整える力」を

育ててくれるから。

自分の中にある感覚や価値観を、

ただ“なんとなく”にせず、

ちゃんと筋道を立てて言葉にしていくことで、

自分でも気づかなかったモヤモヤの正体が

少しずつ見えてくる。

そしてその言葉が、

他人とも共有できる“納得点”に

近づいていくこともある。

だからこそ、哲学は「みんなが納得できるライン」を

探す営みでもあるんです。

哲学者たちも、悩みの先輩

例えば、「幸せって何?」という問い、

実は古代からずっと考えられてきた

超王道テーマでもあります。

論破王ソクラテスはこう言いました。

「幸せは外にあるものじゃない。評価でもお金でもなく、

“自分の内側”を整えることにこそある。」

つまり、“魂を鍛えること”=“自分の生き方を深めること”が

幸せだと。

一方、近代に登場した「神は死んだ」で有名なニーチェは

まったく別のアプローチ。

「常識なんかぶっ壊せ。自分で意味を作れ。

そこにこそ自由があり、幸せがある。」

これはまさに、周りの正しさに縛られて苦しくなる

現代人へのメッセージにも響きます。

そして今、

哲学者たちは「他者とのつながり」や「環境の持続可能性」など、

もっと広い視野で“幸せ”を問い直しているんです。

哲学は、悩みに答える“本棚”

悩んだときに、頼れる誰かがいてくれるだけで、

ちょっと気持ちが楽になることってありませんか?

哲学はそんな感じで、

「悩みに答えてくれる本棚」みたいな存在です。

時代も価値観も違う哲学者たちが、

「こう考えたら楽になったよ」

「こういう生き方もアリだよ」って、

無数の答えをくれている。

その中から、

「今の自分にフィットする考え方」を選べばいい。

正解はひとつじゃない。

だけど、「道しるべ」はたくさんある。

それが、哲学の面白さであり、強さです。

この章のまとめ

- 哲学を学ぶと、

モヤモヤを言語化する“思考のスキル”が身に付く - 哲学は、自分に合った答えを探せる“本棚”みたいな存在

哲学を学ぶには?

哲学を学ぶのに、特別な準備はいりません。

まずは一冊、本を読んでみること。

そこからすべてが始まります。

でも、「哲学ってむずかしそう…」と思ってしまう人も多いはず。

そこで今回は、

タイプ別におすすめの本を3冊だけ紹介します。

そして、2,3番目の本は無料で読むことができる

方法があるので、(すぐ解約できます)

↓こちらからどうぞ。↓

Amazon Audible で人気の本を「聴く」新しい読書体験

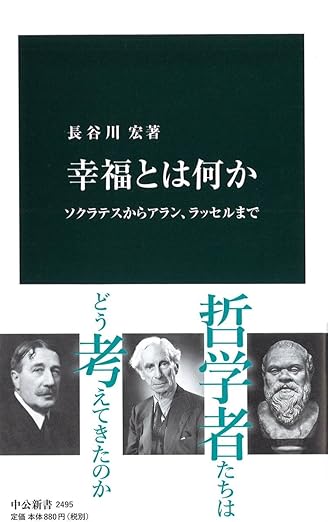

1.しっかり体系的に学びたいあなたへ(ちょいむずかも)

『幸福とは何か ─ソクラテスからアラン、ラッセルまで』

(ピーター・J・ストーン著)

幸福とは何か ─ソクラテスからアラン、ラッセルまで

「哲学的に幸せってどう捉えられてきたのか?」という問いに、

古代から現代まで、幅広く丁寧に答えてくれる一冊。

哲学書らしく、

少し歯ごたえはあるけれど、読み切れば「自分で考える力」がちゃんと

育ってる感覚が得られます。

学問の哲学として読むレベルかな。

2.まずは楽しく入りたいあなたへ(一番おススメ!)

『史上最強の哲学入門』

(飲茶 著)

史上最強の哲学入門

哲学者たちが「入場~!」してくるという

破天荒な刃牙みたいな演出で、

笑いながら哲学の世界観に触れられる一冊。

堅苦しい言葉が苦手な人でも大丈夫。

哲学ってこんなに面白かったんだ、と思えるはず。

まさに史上最強

3.ゆっくり“考える時間”を楽しみたいあなたへ(私が大好きな本)

『水中の哲学者たち』

(岡本裕一朗 著)

水中の哲学者たち

この本は、

「哲学=知識を増やすもの」というイメージを

いい意味で裏切ってくれます。

筆者は、普段見過ごしがちな日常の出来事から、

静かに深く思考の海へと誘ってくれます。

たとえば、エレベーターの「開くボタン」って本当に意味あるの?

このような小さな疑問が、

気づけば

「自由とはなにか」

「他者とはどう関わるべきか」

という根本的なテーマに変わっていく。

まるで、

水の中でゆっくりと呼吸しながら考え続けるような読書体験。

肩の力を抜いて、

自分のペースで「問いとともにある時間」を過ごしたい人にこそ、

読んでほしい一冊です。

この3冊は、

どれも最初の一歩にちょうどいい本ばかりです。

「ちょっと読んでみようかな」と思えるものから

手に取ってみてください。

最後に、

あなたはどんな問を抱えていますか?

答えを探す旅の第一歩は、もう始まってます。