地頭の定義は、与えられた情報を素早く理解し、

自分の頭で考え、適切なアウトプットを出せる力のこと

として今回は記事は進めていきます。

あなたは、テストの点数や暗記は得意なのに

「地頭は良くない」と感じることはありませんか?

逆に、テストの成績は振るわないけれど「地頭がいい」

と言われる人もいますよね。

多くの人が

「地頭力は数学の偏差値のように簡単に上げられるものではない」

と思い込んでいます。

しかし、最新の脳科学研究によれば、

地頭力は適切なトレーニングによって確実に鍛えることができるのです。

今回は、脳科学の観点から、科学的根拠のある地頭力向上法を

6つご紹介します。

地頭を良くしたい人がすぐに実践でき、

継続することで確実な効果が期待できる方法ばかりです。

目次

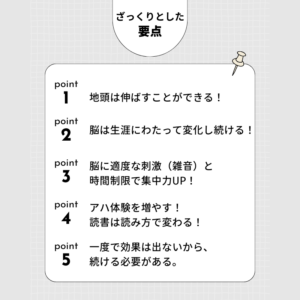

地頭は生まれつき?

「地頭の良さは遺伝で決まる」と思っている人も多いでしょう。

しかし、科学的研究は違う結果を示しています。

遺伝要因は約30%

双子の研究や養子の研究によると、

知能や認知能力における遺伝的要因の影響は

約30%程度と考えられています。

あなたの周りにいる双子は、ほぼ同じ遺伝子を持つはずなのに、

地頭まで同じだと感じたことはあまりないでしょう。

つまり、生まれもった才能はあくまで一部にすぎません。

環境要因の方が大きい

残りの約70%は環境要因

—つまり経験、教育、トレーニングなどに左右されます。

スタンフォード大学の研究では 「成長マインドセット」を持つ人は

知能を固定的なものと考えず、継続的に向上させることができると分かりました。

知能は伸ばせるという考えを持つことが地頭を良くする大前提です。

神経可塑性の発見

最新の神経科学研究では、脳は生涯にわたって変化し続ける

「神経可塑性」を持つことが明らかになっています。

ロンドンのタクシー運転手の海馬(空間記憶を司る脳領域)が

平均より大きいという研究は、日常的な認知活動によって脳の構造

そのものが変化することを示しています。

これらの研究は、適切なトレーニングと習慣によって、誰でも地頭力を

向上させられることを示しています。

地頭力を高める科学的アプローチ6選

1. 雑音を味方につける:

静寂より適度な雑音が効果的?

完全な静寂より、適度な雑音がある環境の方が

集中力や創造性が高まることが研究で明らかになっています。

研究によると、中程度の環境音(約70デシベル)がある状況で

創造的タスクのパフォーマンスが向上します。

これは適度な騒音が脳に軽いストレスを与え、抽象的思考を促進する

ためと考えられています。

また、東大生の約60%が自宅のリビングなど、

適度な雑音のある環境で勉強していたというデータもあります。

実践方法:

次の2.「タイムプレッシャーの活用法」と併用できるので、

そちらで紹介します。

2. タイムプレッシャーの活用法:

期限設定の科学

時間制限を設けることで、脳は効率的に動き、

パフォーマンスが向上します。

「仕事は与えられた時間をすべて埋めるように拡大する」

というパーキンソンの法則はあなたも経験していることでしょう。

明確な時間制限がある場合、

脳内のノルアドレナリンとドーパミンの分泌が促進され、

集中力と効率が向上します。

実践方法:ポモドーロテクニック

1. 25分の集中作業 + 5分の休憩を1セットとする

2. 4セット終了後、長めの休憩(15-30分)を取る

3. タイマーを使って厳密に時間を管理する

この方法は25分という短い時間なら集中できるという

心理的ハードルの低さも効果的です。

また、「この課題を2時間で終わらせる」など、

より大きなタイムフレームでの期限設定も効果的です。

期限を通常の半分に設定することで生産性が劇的に向上するという報告もあります。

しかも、「1. 雑音を味方につける」と併用できるのです。

YouTubeでポモドーロタイマーと検索してください。

これは環境音や適度なノイズが流れて、

ポモドーロテクニックを使えるのです。

3. マインドフルネス瞑想の効果:

前頭前野の活性化

瞑想は単なるリラクゼーション法ではなく、

地頭力向上のための強力なトレーニング法です。

ハーバード大学の神経科学者の研究によれば、

8週間のマインドフルネス瞑想プログラムで前頭前野の

灰白質が増加することが確認されています。

前頭前野は高次認知機能、つまり地頭力の中核を担う脳領域です。

また、長期的な瞑想実践者はワーキングメモリやマルチタスク能力が

向上することも示されています。

実践方法:初心者向け瞑想法

1. 静かな場所で快適な姿勢で座る(背筋を伸ばして胡坐がおすすめ)

2. 呼吸に意識を集中する(数を数えると良い)

3. 雑念が浮かんでも批判せず、優しく呼吸に意識を戻す

4. 初めは5分から始め、徐々に10分、15分と延ばしていく

朝の瞑想は特に効果的で、

一日の認知パフォーマンスを向上させるといわれています。

Coffee break

瞑想をやってることは自慢するな!

基本的に瞑想と聞くと、宗教感が出てしまいます。

胡散臭いと思われるので、瞑想をやってることは

言わない方がいいです。

私は瞑想するときに、雑念を息とともに吐きだし、

なにも意識せず、息を吸うようにしてます。

夜にも私は瞑想をするのですが、

今日、あの女マジで腹立った~という気持ちを息とともに

吐きだしたり、

疲れた~という気持ちを吐き出してます。

4. ノーシーボ効果の排除:マインドセットが能力を決める

ノーシーボ効果とは、ネガティブな思い込みが実際のパフォーマンスを

低下させる現象です。

研究によれば、「知能は固定されている」と信じる人よりも、

「知能は努力で向上する」と信じる人の方が、

実際に高いパフォーマンスを発揮します。

また、自信に満ちた姿勢をとるだけでも、

ストレスホルモンが減少し、テストスコアが向上するという

研究結果もあります。

これについては自己肯定感の記事で、より詳しく、

姿勢との関連性を説明しているのでぜひご覧ください。

5. アハ体験を増やす:

思考の深化と脳の活性化

これは、外国人が何かひらめいた時に「Aha!」という声を

上げることから来ています。

「アハ!」と閃く瞬間は、脳にとって特別な状態であり、

積極的に増やすことで地頭力が向上します。

問題解決時の「ひらめき」の瞬間には脳内でガンマ波が増加し、

ドーパミンが放出されます。このドーパミンの放出は、

新しい神経結合の強化に役立ちます。

実践方法:

1. すぐに答えを調べずに、自分で考え抜く習慣をつける

2. 「考えながら歩く」時間を作る(音楽とかを聴かずに)

3. 答えのない質問を考えて、抽象度を上げていく。

(私のTikTokは具体的な質問なので、抽象度を上げて

この問いの本質は何か?と考えてみても面白いと思います。)

アインシュタインやニュートンなど、歴史上の多くの天才たちは、

意識的に「ぼんやりする時間」を作り、

そこでの閃きを大切にしていたことが知られています。

6. 効果的な読書法:インプットを最大化する方法

読書は最も効果的な地頭力向上法の一つですが、

ただ読むだけでなく、「どう読むか」が重要です。

定期的な読書習慣が認知予備力(脳の予備能力)を高め、

認知機能の低下を防ぐことが示されています。

特に、フィクションを読むことは共感力や社会的認知能力を

向上させるという研究結果もあります。

実践方法:知的読書法

1. 読んだ内容を誰かに説明する練習(ファインマン・テクニック)

2. 異なるジャンルの本をバランスよく読む

3. 読書ノートをつけ、自分の言葉で要約する習慣をつける

デジタルではなく紙の本で読むことで、

空間的記憶が活性化され、

内容の理解と記憶が向上するという研究もあります。

私は小説は紙で、心理学や生活系に役立つ本は電子で読んでいます。

日々の実践に取り入れるためのアドバイス

これらの方法は、一度試しただけで効果が出るものではありません。

多くの人が新しい習慣を形成するためには、

平均66日かかるとされています。

21日間チャレンジから始める

まずは3週間、上記の方法からあなたができそうなことを

1つか2つ選んで毎日実践してみましょう。

21日間の継続は習慣形成の基礎を作るのに効果的です。

行動トリガーを設定する

「コーヒーを入れたら5分間の瞑想をする」

「通勤電車では必ず本を読む」など、

既存の習慣と新しい習慣を紐づけることで、継続率が大幅に向上します。

習慣化に自信がない人はこちらを読んでみてください。

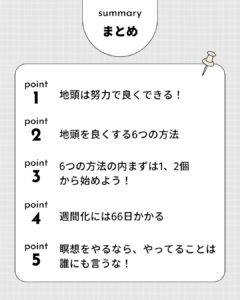

まとめ:知識を行動に変える重要性

地頭力向上に関する知識を得ても、

実際に行動しなければ何も変わりません。

新しい情報を得てから48時間以内に実践しないと、

その情報を活用する確率は大幅に低下するとされています。

小さな一歩を踏み出す勇気

完璧を求めず、まずは小さな一歩を踏み出すことが重要です。

日本のカイゼン哲学に基づく「1%の改善」でも、

1年後には37倍以上の成長になります(1.01^365 = 37.8)。

地頭力は決して生まれつきのものだけではなく、

適切な方法で継続的に鍛えることで、誰でも向上させることができます。

今日から、この記事で紹介した科学的アプローチを

一つずつ試してみてください。

3ヶ月後、

あなたの思考力や問題解決能力に驚くほどの変化が生まれているはずです。