『ソクラテスの弁明』

このタイトルに聞き覚えのある方も多いのではないでしょうか?

本を開くと、いきなり裁判の場に立たされたソクラテスが、

自らの無実を訴える場面から始まります。

なんの前触れもなく、読者は一気にその緊迫した空気に引き込まれていくのです。

実はこの作品、ソクラテスの弟子・プラトンが記した四部作の中の2作目。

だからこそ背景を知らないと、少し戸惑ってしまうかもしれません。

でも、知っていれば

──この物語はもっと深く、もっと力強く心に響いてきます。

この記事では、哲学に触れたことがない方でも楽しめるように、

まずは舞台となる時代の空気を、一緒にたどっていきましょう。

信念を貫いた一人の男の物語は、 どんな自己啓発本よりも、

あなたの心に火を灯してくれるかもしれません。

目次

- アテナイという舞台

- 言葉の力とその影

- 老人が問いかける──”知っている”って、どういうこと?

- ☕ Coffee Break 1:現代に生きていたら?

- 神託が語った「最も賢い男」

- ☕ Coffee Break 2:ソクラテスはまだまだ議論を吹っかける

- ソクラテス、告発される

- 法廷という舞台

アテナイという舞台

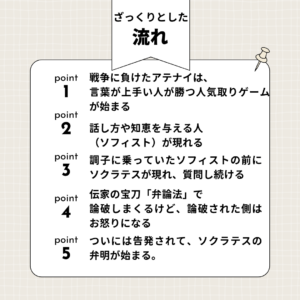

舞台は紀元前5世紀、古代ギリシャ。

そこには「ポリス」と呼ばれる、

小さくも誇り高い都市国家がいくつも点在していました。

それぞれがまるで独立した世界。

山に守られ、海に開かれたこの地では、

町ごとに異なる文化が芽吹き、人々は自らのポリスに

強い愛着を持って生きていたのです。

アテナイは詩や演劇、そして「民主主義」

が花開いた都市国家でした。

市民が議論し、投票で物事を決める

──そんな社会が初めて現れた場所です。

けれど、歴史はいつも光と影でできています。

アテナイはやがて、南の軍事国家スパルタと長く厳しい戦争に突入します。

──ペロポネソス戦争。

“スパルタ教育”という言葉のルーツでもある、あの国です。

戦争の果てに、アテナイは敗北しました。

街は疲弊し、民主主義も一時は崩れ、

独裁的な政権が市民を支配します。

やがて民主主義政治は復活するものの、人々の心には、

もうかつてのような信頼は残っていませんでした。

言葉の力とその影

社会が混乱し、不安に包まれる中で、

言葉の力が大きな意味を持ち始めます。

そんな時代、自分の意見を市民たちに

説得力ある言葉で伝える能力=弁論術 が流行します。

そして、市民の信頼を得るため、

言葉巧みに人々を扇動する政治家たち

── 彼らは「デマゴーグ(煽動政治家)」と呼ばれました。

選挙では、誰が一番美しい言葉を語れるかが勝負になる。

まるで人気投票のように、真実よりも印象が優先される。

デマゴーグに憧れた若者たちは

「自分もあんなふうに、言葉で人を動かせるようになりたい!」

と言葉で成功するための技術や知恵を求めました。

そして、その技術を教える職業教師たちが現れました。

彼らの名はソフィスト

正義や真理よりも、「勝つための話し方」を教える

── 時に詭弁を弄し、知識をお金で売る存在です。

アテナイの民主主義は、言葉の魔法に魅了されるあまり、

少しずつ、静かに腐り始めていました。

老人が問いかける──”知っている”って、どういうこと?

当時、ソフィストと呼ばれる知識人たちは、

「知らないことなど何ひとつない」と言わんばかりの

自信に満ちていました。

言葉巧みに議論に勝ち、人々から尊敬され、

富と名声を手にしていたのです。

そんなソフィストの前に、ある日ひとりの老人が現れます。

髭をたくわえ、みすぼらしい身なりで、どこにでもいそうな老人。

けれどその瞳には、何か尋常ではない光が宿っていました。

「そこの若いの。ちょっと、ひとつ聞いてもいいかね?」

ソフィストは最初、軽く見ていたかもしれません。

「この老人が、私に何か教えられるとでも?」

けれど

──老人の質問は、違っていたのです。

彼は、ただ答えを求めるのではなく、

「あなたは本当にその意味を分かっているのか?」と、

問いを重ねていきました。

鋭い問いに答えられず、言葉に詰まるソフィスト。

まるで魔法のように、相手の無知を炙り出していくその問答法は、

次第にアテナイの若者たちの心を捉え、町中に噂が広まっていきます。

「この老人、いったい何者だ?」

老人の名は、ソクラテス

彼が目指したのは、議論に勝つことではありませんでした。

ただひたすらに、”本当に善く生きるとは何か”を探し続けたのです。

そして、彼が残したあまりにも有名な言葉

私は何も知らない。だが、自分が何も知らないということを、

私は知っている

この謙虚な”無知の知”の精神こそが、

哲学という旅の、本当の始まりだったのです。

☕ Coffee Break 1:現代に生きていたら?

もし今の時代にソクラテスがいたら?

きっと街角で通行人に声をかけ、

深掘りしながら人々に考えさせる、 風変わりなおじいさん。

大学には属さず、講演もしない。

もしかしたら、SNSで炎上しまくりかもしれません。

個人的には現代のひろゆきみたいな感じなのかなと思います。

「それってあなたの感想ですよね?」

ってソクラテスも言っていてもおかしくないでしょう。

神託が語った「最も賢い男」

ソクラテスがなぜ、わざわざソフィストや知識人たちに

問いを投げかけ続けたのか?

そのきっかけは、ある神託(しんたく)にありました。

ある日、ソクラテスの弟子がデルフォイのアポロン神殿を訪れます。

古代ギリシャで「神の声」を聞く場所として、

最も神聖とされた聖域です。 その神殿で、信じがたい言葉が告げられました。

「この世で最も賢い者は、ソクラテスである」

……なんという冗談でしょう。

それを聞いたソクラテス本人は、ただ笑ったと言います。

「私が? 私は、自分が何も知らないことをよく知っているのに?」

しかしソクラテスは、やがてふと思います。

神の言葉に間違いはないはずだ。

ならば、これはどういう意味だ?

この問いが、彼の探究の旅のはじまりでした。

ソクラテスはまず、アテナイの政治家たちを訪ねました。

つぎに詩人、そして職人たち

──それぞれの分野で尊敬を集めていた人々です。

話してみると、彼らはたしかに豊富な知識を持っているように見えました。

でも、それは表面的なことにすぎなかったのです。

ここで登場するのが、ソクラテスが生涯使い続けた “伝家の宝刀”

――弁論法(エレンコス)です。

これは、相手の言葉をそのまま受け取りながら、

「それって、こういう意味ですよね?」

「じゃあ、もしこうだったら矛盾しませんか?」 と、

次々に問いを重ねていく技法。

まるで言葉の迷路を一緒に歩くように、

静かに、 じっくり、思考を深めていくのです。

最初は堂々としていた相手も、いつしか答えに詰まり始めます。

自分の知識の中に穴があったことに気づくのです。

「ああ、自分は分かったつもりになっていただけだったんだ……」

ソクラテスは、その体験を何度も重ねるうちに気づいていきます。

私は知らないことを知らないと認めている。

そのぶんだけ、ほんの少し賢いのかもしれない

そして、こう確信するのです。

人が本当に賢くなるためには、

まず”知らない”と認める勇気を持つことから始めなければならない

と。

神託は、ソクラテスの人生を決定づけました。

彼は知識の傲りを見抜く目を持ち、

ただ勝つための議論ではなく、

“真理を見つけるための対話”を武器に、

人生をかけて問い続ける者となったのです。

☕ Coffee Break 2:

ソクラテスはまだまだ議論を吹っかける

ひろゆきは、Twitterでとにかく 色んな人にかみついていますね。

まさに現代のソクラテス。

Twitterは当然ない時代のソクラテスは、

直接権力者たちに問いました。

「それは本当に”善い”ことなのか?」

「あなたは”正義”を理解していると言えるのか?」

こうして彼の問いに答えられなかった人々

――政治家、詩人、職人たちは、 次第に怒りを募らせていきます。

「恥をかかされた!」

「子どもが親に逆らうようになったのは、ソクラテスのせいだ!」

けれど、ソクラテスはやめようとはしませんでした。

「私は神に命じられて、この問いを続けている」

彼が従っていたのは、アポロン神の神託、

そして何よりも彼自身の内なる声

――ダイモニオンと呼ばれる神聖な”ささやき”でした。

ソクラテスは言いました。

私はただ、神の声に従い、

人々に”善く生きることの意味”を問いかけているだけなのです

それが、彼の覚悟でした。

賞賛されずとも、理解されずとも、 真理を求めて問い続けることを、

生きる使命と決めたのです。

そして案の定、問答法を食らった人たちはお怒りです。

ソクラテス、告発される

当然、権力者ばかりに問答法をしかけていたので、

ろくなことにはなりませんでした。

権力者たちはついにソクラテスへの怒りを爆発させ、

告発しました。

告発の内容は二つ。

1. 国家の神々を信じていないこと。

2. 若者を堕落させたこと。

ソクラテスは、一神論者であり、

当時は複数の神がいるとされていたので

国家の神を信じていないとされました。

また、若者たちがソクラテスから影響を受け、堕落したと告発されたのです。

けれど、これらは表向きの理由にすぎませんでした。

本当の理由 ――それはもっと単純で、そして人間的なものでした。

それは、人々に不都合な真実を突きつけたことにありました。

様々な要素が複雑に絡み合い、

ソクラテスは告発されました。

法廷という舞台

告発人メレトス、支援者アニュトス、リュコン。

ざっくりとですが、こんな印象です。

-

メレトス:矢面に立たされた。、告発の実務担当(でも知識的には軽い)。

-

アニュトス:背後の実力者、本当の「敵意」の源。

-

リュコン:言論のプロ、自分の領域を脅かされたくなかった。

ソクラテスは法廷に立ち、堂々と語り出します。

ここから、彼の「弁明」が始まるのです。

この法廷で語られるソクラテスの言葉は、

いまだに多くの人の心を打ち続けています。

第2部へ続く