認知的不協和とは?

分かってるのに、なぜか逆の行動を取ってしまう

——そんな“心のズレ”に、覚えがありませんか?

たとえば、

- 「もう連絡しない」と決めたのに、また既読を気にしてる。

- 「次はもっと冷静に話そう」と思っても、

結局また感情的になる。こういう“気持ちと行動のズレ”、

誰にでも経験ありますよね。

これ、実は全部ある心理現象が関係しています。

その名も——認知的不協和

今回はこの“モヤモヤの正体”を解き明かしつつ、

心理学の知識だけでなく、実際にあなたが使えるように

していくための方法も解説していきます。

この記事でわかること

第1章:認知的不協和とは?

具体例:高額セミナーに申し込んだとき

認知:あのセミナー、

ちょっと怪しいかも…

行動:高額なお金を払った。

認知の変化:

高額なお金を

払ってるから、価値がある!

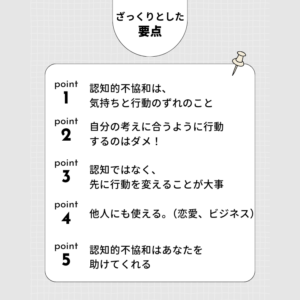

始めの、枠の認知と行動のずれを認知的不協和といい、

私たちは、行動に合わせて認知を“後から”変えることで、

ズレを解消しようとするのです。

この心理を最初に理論として提唱したのが、

心理学者レオン・フェスティンガー氏(1957年)です。

👀ポイント

認知的不協和は認知と行動のずれによる

ある種のストレスであり、

これを解消するために

私たちは、認知を歪める。

さて、せっかく心理学を学んだら使い方も知りたいですよね。

↓

第2章:どうやって使うの?

人は「自分の考えに合うように行動したい」と思うけれど、

実際には逆。

行動に合わせて、考え方(認知)が変わるんです。

🧘♂️ブッダもやっていた、認知的不協和の活用法

仏教の修行の中に托鉢(たくはつ)という習慣があります。

お坊さんが街を歩き、人々から食料やお金を受け取る行為です。

ブッダはある時、弟子たちにこう言いました。

「貧しい人々の家を訪ねなさい」

えっ?おかしくない?

普通は裕福な人の家を回ったほうが、

たくさんもらえそうなのに…。

でも、これには深い心理的な狙いがあります。

🌀ここで起きる認知的不協和

貧しい人の頭の中では、こうなっています:

認知:自分は貧しくて、

与える余裕がない

行動:でも、少しだけ渡してしまった

認知の変化:

自分は少しは余裕があるのかも

このように、行動に合わせて認知が変わるのです。

🪞「なりたい自分」があるなら、まずそう振る舞う

たとえば、自信がない人でも、とりあえず

自信があるようにふるまってください。

認知:自分には自信がない

行動:とりあえず堂々と振る舞う

認知の変化:

自分には自信があるのかも?

だから大事なのは、

「変えたい自分」になってから動くんじゃない。

動いたから、“自分が変わった”と認識できるんです。

🎯まとめ

「思い込みを変える」より、「先に行動する」ほうが

手っ取り早い。

あなたが「もっと明るくなりたい」「自信を持ちたい」と思うなら、

その人っぽく動いてみることが、

一番の近道です。

認知的不協和があなたを助けてくれます。

第3章:自分にしか使えないの?

ここまでは「自分の考え方を変える方法」

として認知的不協和を見てきましたが、

実はこれ、他人の認知にも影響を与えることができるんです。

今回は、恋愛とビジネスの2つのシーンでその使い方を紹介します。

💘恋愛で使う認知的不協和

まだ付き合ってない相手に、あえて「恋人っぽい行動」をしてみる。

これだけで、相手の中に矛盾が生まれます。

- 例:付き合ってないのに、、

・名前をやたら呼ぶ

・軽くボディタッチ

・特別感のある態度をとる

すると相手の頭の中で、こうなります。

- 行動:恋人みたいなふるまいをしている

- 認知:「でも、付き合ってるわけじゃない…」

この矛盾を解消するために、相手はこう思いはじめます:

「…まぁ、実質恋人みたいなもんか」

つまり、行動から気持ちを引き出すことができるんです。

💼ビジネスで使う認知的不協和

まだ買うつもりがない相手に、

あえて「買った人っぽい扱い」をしてみる。

これだけで、相手の中に矛盾が生まれます。

例:買ってないのに、、

-

「こちら、◯◯様にぴったりだと思います」

-

「実際に持ってみた感じどうですか?」

-

「他の方はこの色を選ばれましたが、

◯◯様の雰囲気だとこっちですね」

すると、相手の頭の中でこうなります:

- 行動:すでに“買う前提”で接客されている

- 認知:「でも、まだ買うとは言ってない…」

この矛盾を解消するために、相手はこう思い始めます:

- 認知の変化:買ってないのがストレスだ!

つまり、“買う前提の体験”を先に与えることで、

気持ちが追いついてくるんです。

これ、服屋さん・美容院・不動産・コンサル…

どんなビジネスにも応用できます。

👉**「買わせる」より「もう買ったかのように接する」**

このズレが、行動の背中を押してくれるんです。

他にも知識だけ持っているけど使い方が分からない人のための

記事があります↓