返報性の原理の使い方

間違ってませんか?

とりあえず何か与えておけば、返ってくるんでしょ?

そんなふうに思っている人は要注意です。

返報性の原理とは、もっと繊細で奥深いもの。

ただの「適当なGive」では、

逆効果になることもあります。

今回はこの“返報性の原理”について、

そして「他者に何かを与える」という行為の本質を、

心理学の視点から深掘りしていきます。

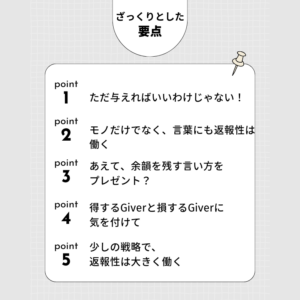

本記事でわかること

返報性の原理とは?

一言で言えば、

「何かをされたら返したくなる」心理現象です。

たとえば、スーパーで試食をしていたとしましょう。

店員さんがどんどん新しい味を勧めてくる。

最初は気軽なつもりでも、

最終的に「何か買わないと悪いな」と感じてしまう。

そんな経験、あなたにもありませんか?

これはまさに「返報性の原理」が働いている場面です。

人間は、何かを“受け取った”と感じた瞬間に、

心のどこかで「お返ししなきゃ」と思ってしまうのです。

これは文化や時代を問わず、

多くの場面で観察される普遍的な心理です。

実は、宗教にも根づいている

この心理は単なるビジネステクニックではなく、

深く人間の価値観に関わるものです。

たとえば、キリスト教の聖書にもこうあります。

だから、人にしてもらいたいと思うことは何でも、あなたがたも人にしなさい。

(マタイによる福音書 7章12節)

これは、

単なる親切心というより「相互の関係性」を重んじる教え。

つまり、“返したくなる心理”は道徳の根幹でもあるのです。

返報性の原理は、モノを与えたときだけに働くものではありません。

言葉や気遣い、態度に対しても十分に作用します。

たとえば、こんな場面を想像してみてください。

クラスの女の子に「今日の髪型、いつもと違うけど似合ってるね」

と言ったら、

「あなたもいつもオシャレだよね」って返ってきますよね。

(まれにに例外はあるけど)

ただし、ここで終わってはいけない。

適当に褒めて与えるだけでは、

どこか「わざとらしさ」が残る。

相手に残るのは感謝ではなく、警戒かもしれません。

大事なのは、“どう与えるか”。

次章では、「返報性の原理を上手く使うコツ」を掘り下げます。

どう使えば、もっと効果的なの?

キーワードは、「余韻を残すこと」。

返報性の原理を使うとき、

ただ何かを与えるだけでは弱い。

特に“言葉”を使う場合、

与え方のセンスがものを言います。

たとえば――

「今日の髪型、似合ってるね」

ではなく、

「なんで君は、そんなに色んな髪型が似合うんだろう?」

この違い、分かりますか?

前者はストレートな称賛。言い切って終わっている。

後者は“問いかけ”になっていて、相手の心に考える余白を残します。

これこそが、

印象に残る褒め方=「余韻を残す与え方」です。

実はこのテクニック、プロの占い師や心理カウンセラーがよく使っています。

彼らはすべてを見抜けるわけではありません。

むしろ、見抜けないときこそ、こんなセリフを使う。

あなたってすごく深い人ですね。

まだ本質がつかめない…こんなこと滅多にないんだけど、

あなたのこと、もっと知りたくなりました。

この言葉に含まれているのは、

「よくわからない=特別」という錯覚。

そして、「もっと関わりたい」という興味のシグナル。

相手はこう感じるでしょう。

「自分って、何か特別なのかも」

「この人は、自分をわかろうとしてくれてる」

ここに、心理的な“お返し”の種が生まれます。

つまり、返報性の原理が働く準備が整うのです。

人は、思いがけない“余白”に心を動かされます。

何かを与えるとき、「言い切らない」ことが大事。

それは相手の中に、

「もっと知りたい」

「何か返したい」

という自然な感情を引き出すトリガーになる。

返報性の原理をただの「お得テクニック」で終わらせないために、

“余韻”というエッセンスを意識して使ってみてください

使うときの注意点は?

自分も相手も得をするGiverになろう。

返報性の原理を使うとき、

気をつけたいのが「与えすぎ問題」です。

実は、世の中の人間は3種類に分かれると言われています。

- Giver(与える人)

- Taker(奪う人)

- Matcher(バランスを取る人)

あなたが返報性を使いたいなら、

まずGiverになる必要があります。

でも、ちょっと待ってください。

与えること=正義、ではないのです。

一番得をするのは、Giver, Taker, Matcherのうちだれだと思いますか?

なんと、Giverなのです。

では、一番損をするのは?

なんとGiverなんです。

どっちなんだよ!

これは一見、矛盾しているように見えますが…

なんと、実はGiverには2種類いるんです。

実はGiverには2種類います。

- なんでもかんでも無条件で与えて、搾取されて終わるGiver

- 相手も自分も幸せにしながら、周囲に価値を循環させるGiver

後者が、本当に賢い与え方を知っている人です。

見返りを強く求めるわけではないけれど、

ちゃんと自分の身も守れるGiver。

この違いを知らないと、

「与えるのって結局損じゃん」

と感じて、返報性の原理をうまく使えなくなってしまいます。

じゃあ、どうすれば損しないGiverになれるのか?

Giver・Taker・Matcherという考え方を深掘りしながら、

“与えることの本当の力”について教えてくれる名著があります。

📘 『GIVE & TAKE 「与える人」こそ成功する時代』 アダム・グラント著

この本では、

ただの善人で終わらない「賢いGiver」になるための考え方が

丁寧に語られています。

あなたが今後、仕事でも人間関係でも

返報性の原理をうまく活かしたいなら、

この一冊を手に取ってみてください。

まとめ:優しさに戦略を。見返りのある「与え方」をしよう。

無償の愛は素晴らしい。

でも、自分だけが消耗してしまっては長くは続きません。

“自分も得をする”与え方を知ることで、

返報性の原理はただの小手先テクニックではなく、

人生を豊かにする武器になります。