楽しかったことが、いつの間にか義務感を感じて楽しめなくなる。

この悩みの答えをとある哲学者が教えてくれた。

今回は「楽しかったことが楽しめなくなる」という悩みに寄り添っていく。

1. なぜ“楽しかったはずの趣味”がつらくなるのか?

昔は、ただ楽しかった。

絵を描くこと。ゲームをすること。文章を書くこと。

恋人もそうかもしれないね。

最初は“好きだからやっていた”はずなのに、気づけばどこか、しんどくなっている。

付き合う前は、LINEが返ってくるだけで喜んでいたのに、

付き合ってしまったら、LINEが面倒になる。

もともとはただ、会えるだけで嬉しかったのに、

今は予定を合わせるのすら面倒。

最初の楽しさは、どこに行ってしまったのか。

2. 哲学者カントによる楽しかったことがつまらなくなる理由

この「楽しさの変化」について、ヒントをくれるのが18世紀の哲学者・イマヌエル・カント

彼は、難解な本『純粋理性批判』を書いたことで有名だけれど、

今回はその中でも、もっと身近な“行動の意味”に関する考え方を紹介したい。

カントは、人の行動には2つの種類があると考えた。

• 定言命法(ていげんめいほう):

「○○だから、無条件にそれをすべきだ」という、“目的それ自体”の命令

たとえば、「私は絵を描くのが好きだから描く。それだけで意味がある」

•仮言命法(かげんめいほう) :

「○○したいなら、××しなさい」という、

“目的のための手段”の命令

たとえば、「フォロワーを増やしたいなら、もっと映える絵を描こう」

カントは言う。

「手段のために走りすぎると、目的は見失う」と。

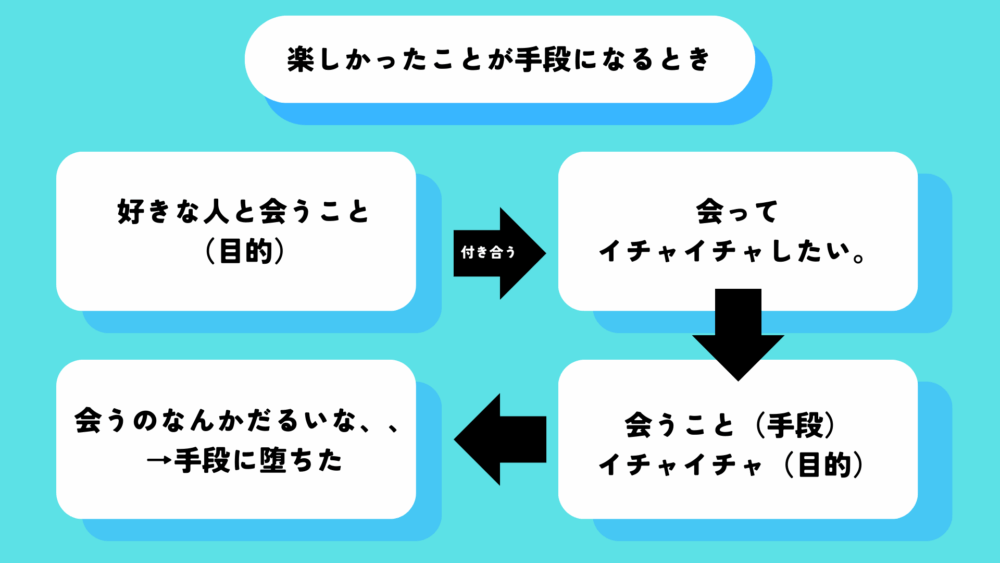

先の恋人の例で言うなら、

もともとは会うこと自体が目的だったのに、

会って何をするのか、会うことが何かをするための手段になっているわけです。

カントにとって本当に価値のある行為とは、何かのためではなく、

それ自体が目的となっている行為だった。

3. 「楽しい」が義務になるとき、私たちに何が起きている?

― イマヌエル・カント

楽しさが消える瞬間とは、

その行為が“それ自体の楽しさ”から、“別の目的の手段”になってしまったときだという。

(仮言命法)

最初は純粋に「描きたいから描く」「好きだからやる」「好きだから会う」だったのに、

やがて「評価されたい」「認められたい」「成長しなきゃ」「欲望を満たさなきゃ」といった目的が生まれる。

それらはもちろん悪いことではないけれど、

やること自体が目的だったのに、やることが手段になった瞬間、

私たちは楽しくなくなる。

恋人と会うのが楽しかったのに、

会って何をするのか。

欲望を満たすために、会うという事になっている。

カント風に言えば、「目的だったものが、手段に堕ちた」のだ。

4. カントが教える「楽しいを取り戻す方法」

カントは道徳の根本にこう書いた。

― イマヌエル・カント

他人を手段として扱うな、という事です。

恋人なら、恋人を手段として、何かを成し遂げるのではなく、

恋人そのものが目的であるべきです。

そしてこれは、自分も手段として扱うべきではない

という意味も込められています。

誰かの評価のために生きる自分。

成功のために“成果”を出し続けようとする自分。

その瞬間、自分は自分を「道具」にしてしまっている。

だからこそ、問い直してほしい。

なぜ、これを始めたのか?

評価されたい、褒められたい、それも人間らしい気持ちだ。

でも、その前に立ち戻れる「核」のようなものがあったはずだ。

― イマヌエル・カント

私はこのTikTokで自分の悩みに対する答えを載せるのが楽しかったです。

でもいつの間にか、多くの人に見てもらいたい、と

TikTokが手段となっていたのです。

でもね、ただ自分の考えを表現すること、そのものが楽しかった。

だから、人に見てもらえればそれは嬉しいけど、

それはあくまで目的ではない。

そう思いました。

手段と目的。

悩んだ時にこの2つの関係を見直してみてはいかがですか?

【Coffee Break】自分の人生をコントロールできるのか?

「自らに課した法則に従って行動することこそ、自由である。」

― イマヌエル・カント

「自由とは、自分の意志で動くこと」——カントはそう考えました。

ここで思い出したいのが、ストア派の哲学者・エピクテトスの教えです。

「自分の力でどうにもならないことに悩むな。

コントロールできるのは、自分の意志と行動だけだ。」

彼は奴隷出身でありながら、「心の自由」だけは誰にも奪えないと説きました。

外の出来事(評価、注目、偶然)はコントロールできない。

でも、自分の「なぜそれをやるのか」「何のために生きるのか」は、自分の内側にある。

カントもエピクテトスも、時代も文化も違いますが、

「真の自由は、外の評価ではなく、自分の中の“意志”から始まる」

という点で一致しているのです。

だから私たちも、ときには問い直してみたい。

「今の自分の行動は、自分の意思から来ているだろうか?」と。

5. もう一度「始めた理由」を見つけるために

楽しいはずだったことが「やらなきゃ」に変わったとき、

それはきっと、仮言命法があなたの内側に入り込んだサインだ。

もちろん、成長や成果、評価を求めることが悪いわけではない。

でも、「何かのためにやる」ことばかりが積み重なると、人は疲れてしまう。

カントの定言命法は、そんなときにそっと語りかけてくれる。

「意味は、すでに行為の中にある。

あなたが選んだそのこと自体が、目的であるはずだ」と。

楽しいことを、楽しいままで続けるために。

もう一度、「自分がそれを始めた理由」を、思い出してみてほしい。

目的を楽しむためには、自分の意志で自分のルールで動くことが

きっと楽しむコツなのかもしれない。